秋冬季常见的校园传染病,按照传播途径和典型症状表现,可分为三大类:

一、呼吸道传染病:如支原体肺炎、流行性感冒、水痘、麻疹、结核病等。

二、肠道传染病:如细菌性痢疾、诺如病毒感染性腹泻、手足口病等。

三、蚊媒传染病:如基孔肯雅热、登革热等。

一、呼吸道传染病

呼吸道传染病是通过空气飞沫(即患者讲话、咳嗽、喷嚏时的唾液飞沫)、直接接触病人的分泌物或被分泌物污染的物品而造成传染的疾病,有病毒性疾病(例如新冠、流感、流行性腮腺炎、麻疹、水痘等),有细菌性疾病(例如肺结核、猩红热等),还有支原体等病原体引起的支原体肺炎等。

常见呼吸道传染病

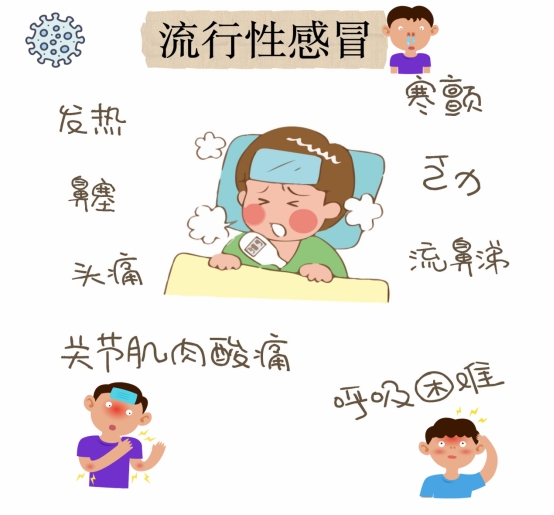

1. 流行性感冒是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病,主要通过近距离呼吸道飞沫传播,也可通过口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接或间接接触传播,人群普遍易感。秋冬季气温下降,空气寒冷,昼夜温差加大,流感病毒的生存和繁殖能力增强,人体免疫力下降,应注意防护。

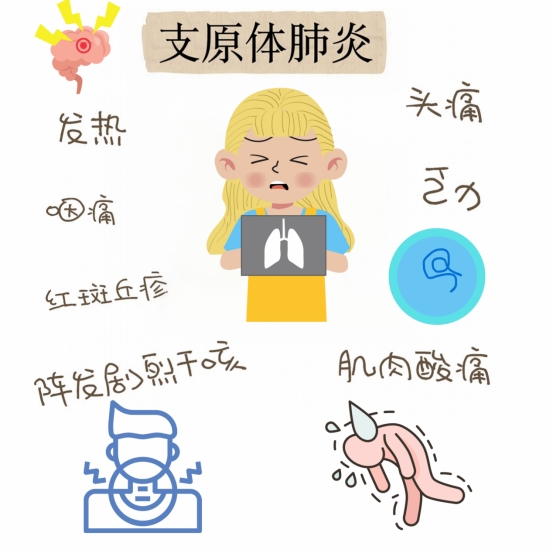

2. 支原体肺炎是由肺炎支原体引起的急性呼吸道感染,以发热、剧烈咳嗽等为主要症状,突出症状是阵发性、刺激性干咳,退热后咳嗽可持续1-2周。患者和无症状感染者为主要传染源,咳嗽、打喷嚏、流鼻涕时的分泌物中均可携带病原体,传播方式主要为飞沫传播。

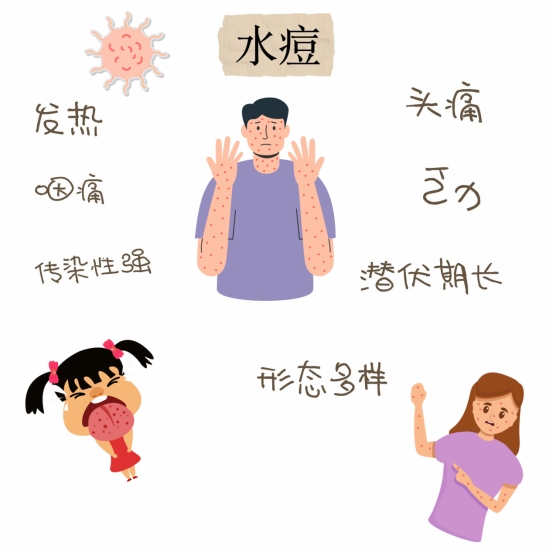

3. 水痘:是由水痘-带状疱疹病毒 引起的一种急性传染病。水痘为原发性感染,临床症状是同时出现的全身性丘疹、水疱及结痂。主要通过呼吸道飞沫和直接接触传播,也可通过接触被污染的用具传播。

预防措施

1.保持良好的卫生习惯,咳嗽或打喷嚏时,用纸巾、毛巾等遮住口鼻;勤洗手,尽量避免用手触摸眼、鼻或口;均衡饮食,适量运动,充足休息等。

2.出现发热、咳嗽等症状时,尽量避免参加集体活动,及时就医,就医过程中全程科学佩戴口罩。

3.流行季节接种相关疫苗,可以显著降低感染以及感染后发展成重症的风险。

二、肠道传染病

肠道传染病是经“粪口”途径传播,通常是由于细菌或病毒污染了手、饮水餐具或食物等,未经过恰当的处理,“吃进去”后导致的传染病,例如手足口病、细菌性痢疾、诺如或轮状病毒感染等。

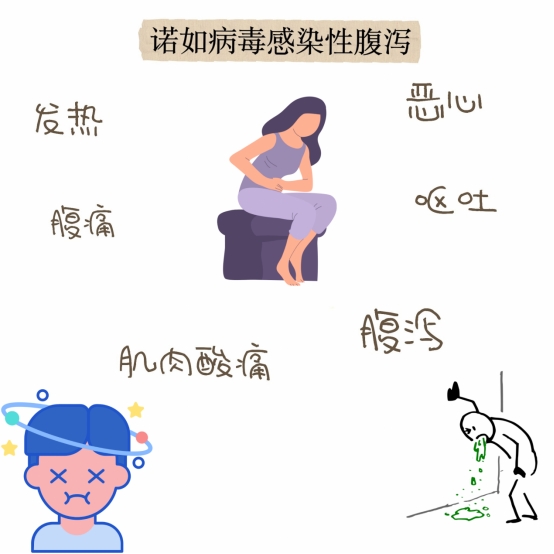

诺如病毒感染性腹泻:诺如病毒主要通过污染的食物或水、接触患者排泄物以及污染的物体表面、环境等感染。诺如病毒感染性腹泻的常见症状主要为恶心、呕吐、腹痛、腹泻。成人腹泻较多,儿童则呕吐较多。

预防措施

1.保持良好的卫生习惯,居室经常通风,勤洗手,尤其是饭前便后、加工食物前。

2.注意饮食、饮水卫生,尽量吃熟食,不吃生的或未煮熟的肉类、海鲜,吃水果要清洗干净,饮用开水或未开封的预包装水。

3.接种EV-A71疫苗可有效预防EV-A71感染引起的手足口病。

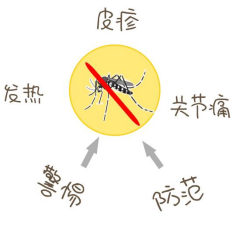

三、蚊媒传染病

1.基孔肯雅热:是由基孔肯雅病毒引起、经伊蚊叮咬传播的急性传染病。临床表现主要为发热、皮疹、关节和肌肉疼痛。

2. 登革热:由登革病毒引起的、主要经伊蚊叮咬传播的病毒性传染病,通常症状较轻或无症状。典型临床表现包括突然发热、疲乏、厌食、恶心、“三痛”(剧烈头痛、后眼窝痛、肌肉和关节痛)和“三红”(面部、颈部、胸部潮红)。

对比 |

基孔肯雅热 |

登革热 |

传播媒介 |

均通过白蚊伊蚊和埃及伊蚊传播 |

病原体 |

由“基孔肯雅病毒”引起,仅1个血清型 |

由“登哥病毒”引起,有4个血清型 |

发热特点 |

突然高烧 通常3天内退烧 |

突发高热(40°C+) 持续2-7天 |

潜伏期 |

一般为1-12天 通常为2-7天 |

一般为1-14天 通常为5-9天 |

关节疼痛 |

剧烈关节痛(手/腕/膝) 可能持续数月 |

轻度肌肉酸痛 |

皮疹特征 |

早期出现皮疹 (面部/躯干更明显) |

发病后2-5天出现红疹 |

出血特征 |

极少出血表现 |

牙龈出血、鼻血、皮下瘀斑 |

重症风险 |

极少危及生命但致残率高 |

登革热出血/休克综合征 |

预防措施 |

防蚊,无特效药 |

防蚊灭蚊 |

预防措施

校园防护核心:清积水 + 防叮咬

1. 清除孳生地,让蚊子“无家可归”(宿舍 、公共区域)

(1)翻: 及时清理阳台、走廊的闲置容器(废旧花盆、瓶罐、快递盒),将其倒置或丢弃。

(2)清: 每周为宿舍内的水生植物(如绿萝、富贵竹)彻底换水一次,并清洗容器内壁和根系。

(3) 盖: 确保宿舍储水容器(如水桶)加盖密封。

(4) 疏: 检查周围环境,疏通沟渠、地漏,确保排水顺畅,不留积水。

2. 做好个人防护,让蚊子“无从下口”

尽量避免在蚊子活动频繁的清晨和黄昏在树林、草坪处、垃圾桶处逗留。

穿着浅色、宽松的长袖衣裤,减少皮肤暴露。

户外活动前(如课间操、体育课),在裸露的皮肤和衣物上喷涂有效的驱蚊剂(含避蚊胺、派卡瑞丁等成分)。

3.及时就医。

从基孔肯雅热、登革热等蚊媒传染病流行地区返回后,密切关注自身健康状况,如出现发热、皮疹、关节和肌肉痛等症状,及时到正规医院就医,并告知医生近期本人的旅行史和蚊虫叮咬史。